Bach, les canons et les fugues…

Bach

Johann Sebastian Bach (21 mars 1685 - 28 juillet 1750), est un compositeur, claveciniste et organiste allemand.

Compositeur de l’époque baroque dont il symbolise et personnifie l’apogée, il eut une influence majeure et durable dans le développement de la musique occidentale ; de grands compositeurs, tels que Mozart et Beethoven, reconnurent en lui un maître insurpassable.

Son œuvre est remarquable en tous points : par sa rigueur et sa richesse harmonique, mélodique ou contrapuntique, sa perfection formelle, sa maîtrise technique, sa pédagogie, la hauteur de son inspiration et le nombre de ses compositions. Elle échappe à la gradation traditionnelle avec la formation, la période de maturité puis le déclin : la qualité des œuvres de jeunesse égale celle des compositions plus tardives.

Il fut un musicien complet qui maîtrisait la facture des instruments tout autant que la technique instrumentale, la composition comme l’improvisation, la pédagogie comme la gestion d’une institution musicale.

d’apres Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bach

Canons

Un canon est une forme musicale polyphonique ainsi qu’un procédé compositionel basé sur l’imitation, dans lequel une idée musicale — le thème — s’énonce et se développe d’une voix à une autre, de sorte que les différentes voix interprètent la même ligne mélodique, mais de manière différée : ce décalage produit une superposition de mélodies, c’est-à-dire, un contrepoint.

- Les différentes parties d’un canon peuvent se succéder à l’unisson — cas le plus répandu —, mais également à d’autres intervalles — octave ou quinte, principalement.

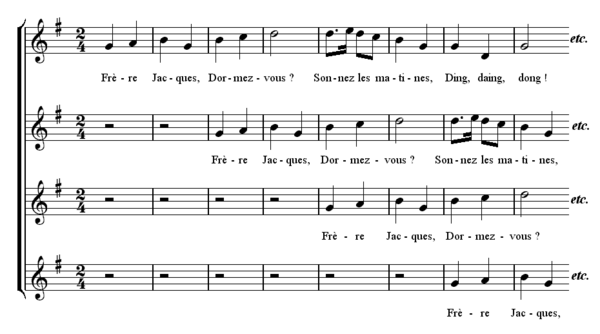

- Exemple de la chanson enfantine Frère Jacques ; début du canon :

d’apres Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(musique)

/wiki/Fugue#Un_pas_de_plus_vers_la_fugue_:_le_canon )

La fugue

La fugue dans sa forme conventionnelle actuelle, c’est-à-dire telle que l’a léguée Bach, est en soi la résolution d’un problème de structure et de cohérence non résolu par les formes préexistantes. Le ricercare, le motet et autres formes anciennes souffraient d’un manque d’unité que la fugue, au sens moderne du mot, résout par une architecture aboutie dont Bach est considéré comme ayant définitivement fixé le cadre. La 16e fugue (en sol mineur) du premier livre du Clavier bien Tempéré est très proche de cette forme archétypale, c’est cette forme qui est encore aujourd’hui employée à l’école.

L’analyse des grandes fugues fait apparaître, comme en toute forme musicale, une structure que l’on peut considérer comme un modèle dont le compositeur, dès lors qu’il le maîtrise, ne peut s’écarter qu’avec des arguments artistiques irréfutables. Nous allons donc décrire ici succinctement (une analyse plus approfondie exigerait un véritable cours de composition) ce qu’il est convenu d’appeler la fugue d’école.

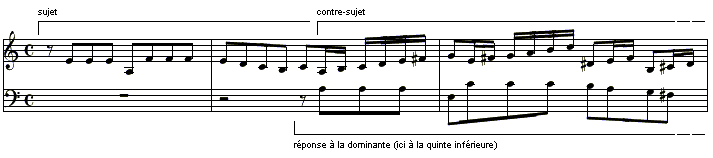

La fugue commence par l’exposition d’un thème, dit « sujet »,

suivi de ce que l’on appelle la « réponse »,

qui n’est autre que le sujet répété au ton, soit de la dominante, soit plus rarement de la sous dominante, par une autre voix. Cette réponse est accompagnée par la première,

qui expose alors ce que l’on appelle le contre-sujet,

qui n’est qu’un accompagnement du sujet en contrepoint renversable. On appelle contrepoint renversable une mélodie dont l’accompagnement peut être placé sans incorrection au dessus ou en dessous de celle-ci. Cette exigence entraîne d’épineuses difficultés d’écriture.

Lorsque les trois ou quatre voix (voire cinq) ont exposé le thème,

survient alors, après des « divertissements » prenant généralement la forme de marches harmoniques (lesquels utilisent généralement des fragments du sujet ou du contre-sujet),

le développement.

Toute sortes de procédés d’écriture sont alors mis à contribution pour utiliser, voire déformer, le sujet ou le contre-sujet: variations, mutations, ornements, « minorisation » ou « majoration », etc. Cette partie de la fugue permet une plus grande liberté apparente. La cadence finale approchant, sont souvent utilisées ce que l’on appelle des strettes, autrement dit des canons où le sujet se chevauche lui-même, révélant alors qu’il a été écrit préalablement en prévision de cet épisode canonique.

Voici, à titre d’exemple, les premières mesures de la fugue en la mineur pour clavecin de Johann Sebastian Bach BWV.895,2 :

(d’apres Wikipedia : http://fr.wikipedia.org